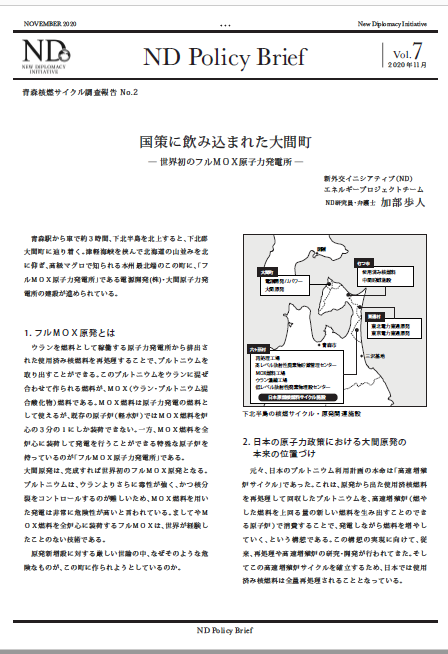

青森駅から車で約3時間、下北半島を北上すると、下北郡大間町に辿り着く。津軽海峡を挟んで北海道の山並みを北に仰ぎ、高級マグロで知られる本州最北端のこの町に、「フルMOX原子力発電所」である電源開発(株)・大間原子力発電所の建設が進められている。

1.フルMOX原発とは

ウランを燃料として稼働する原子力発電所から排出された使用済核燃料を再処理することで、プルトニウムを取り出すことができる。日本ではプルトニウムをウランなどと一緒に抽出することで、核兵器への転用を困難にする方式を採用している。こうして取り出されたウラン・プルトニウム混合酸化物(MOX)は原子力発電の燃料として使えるが、既存の原子炉(軽水炉)ではMOX燃料を炉心の3分の1にしか装荷できない。一方、MOX燃料を全炉心に装荷して発電を行うことができる特殊な原子炉を持っているのが「フルMOX原子力発電所」である。大間原発は、完成すれば世界初のフルMOX原発となる。プルトニウムは、ウランよりさらに毒性が強く、かつ核分裂をコントロールするのが難しいため、MOX燃料を用いた発電は非常に危険性が高いと言われている。ましてやMOX燃料を全炉心に装荷するフルMOX原発は、世界が経験したことのない技術である。

原発新増設に対する厳しい世論の中、なぜそのような危険なものが、この町に作られようとしているのか。

2.日本の原子力政策における大間原発の本来の位置づけ

元々、日本のプルトニウム利用計画の本命は「高速増殖炉サイクル」であった。これは、原発から出た使用済核燃料を再処理して回収したプルトニウムを、高速増殖炉(燃やした燃料を上回る量の新しい燃料を生み出すことのできる原子炉)で消費することで、発電しながら燃料を増やしていく、という構想である。この構想の実現に向けて、従来、再処理や高速増殖炉の研究・開発が行われてきた。そしてこの高速増殖炉サイクルを確立するため、日本では使用済核燃料を全量再処理することとした。

ところが、1995年12月に高速増殖炉の原型炉「もんじゅ」がナトリウム漏れ事故を起こして運転停止となったこと等により高速増殖炉開発の見通しが立たなくなると、再処理だけが先行して使い途のないプルトニウムが大量に発生することが予想された。そうなると日本は、燃料として使う以上のプルトニウムを保有しないことを国際社会に約束している以上、プルトニウムを作り続ける理由がないことになり、再処理が続けられなくなってしまう。上記のとおり日本では使用済核燃料は全量が再処理されなければならず、再処理工場は使用済核燃料の搬出先となっているから、再処理が続けられないと、各原発から出た使用済核燃料の搬出先が無くなり、各原発サイト内のプールに貯蔵されている使用済核燃料の管理容量が限界を迎え、新たに燃料を装荷できなくなる。諸外国では空冷の「乾式貯蔵」をサイト内外で貯蔵・保管する「中間貯蔵」が一般的であるが、日本では全量再処理を前提にしたため中間貯蔵の取り組みも遅れている結果、再処理が続けられないと原発の運転を停止せざるをえなくなってしまうのである。

高速増殖炉なしに日本が再処理を続け、原発を運転し続けるためには、他の方法でプルトニウムを消費しなければならない。そこで、MOX燃料を高速増殖炉ではない通常の原子炉に装荷して発電する発電方法「プルサーマル」が、プルトニウム利用計画の主軸に据えられるようになった。

このような日本のプルトニウム政策の流れの中で、大間原発は、既存原子炉の約3倍MOX燃料を装荷し、年間最大1.1トンのプルトニウムを消費する想定で計画された(既存原発1基の年間プルトニウム消費量が0.4トン程度)。直近の実績では、2019年に佐賀県の九州電力玄海原発3号機でプルサーマルが行われ、約0.2トンのプルトニウムを消費している。これによって、たしかに日本が保有するプルトニウム総量は2018年末の45.7トンから2019年末の約45.5トンに減少した(いずれの年度も海外保管分を含む。国内保管分だけで見ると約9.0トンから約8.9トンに減少)。大間原発が稼働すれば、さらに消費量が増え、日本の余剰プルトニウムは減少するだろう。つまり大間原発を運転すれば、プルトニウムを大量に消費できる結果、国際社会から文句を言われずに再処理を続けられ、原発も運転し続けられる、というわけである。

このように大間原発は、日本の原子力政策にとって極めて重要な意味を持つ存在として計画されたものなのである。

3.大間原発建設着工までの経緯

大間原発建設の発端となったのは、1976年4月に大間町商工会が原発建設誘致を決め、町議会に対して「原子力発電所新設に係る環境調査」の実施を請願し、町議会が同年6月にこれを採択したことである。1982年、原子力委員会は電源開発株式会社(1952年に「電源開発促進法」に基づいて設立されて以来、政府の後押しの下大規模な石炭火力発電所や水力発電所を建設・運転してきた会社)を実施主体とする新型転換炉実証炉計画を決定(最初はフルMOX原子炉建設計画ではなかった)。1984年には大間町議会が原発誘致を決議し、翌1985年には電源開発が計画を取りまとめ、漁協はじめ地元関係者に協力を申し入れた。

しかし計画は簡単には進まない。多くの住民にとって原発建設は突然降って沸いた話であり、労働組合を中心に「大間原発反対共闘会議」が結成され学習会や集会が催される等、大間でも反原発運動が活発化した。やがてそれは、漁民をも巻き込み大きな盛り上がりを見せる。1985年、町と電源開発の求めに応じて開かれた地元2漁協の臨時総会で、両漁協とも、原発調査対策委員会設置要求を圧倒的多数で否決した。反対運動の成果が如実に表れた瞬間だった。翌

1986年には、原発建設予定地内に土地を所有する反対派漁民数十名が「大間原発に土地を売らない会」を結成し、用地買収に抵抗しはじめた。

反対運動の興隆に慌てた電源開発は、猛烈な巻き返しを図る。町内に設置された電源開発原子力調査所の職員数を大幅に増員。約30名の職員に漁協組合員の自宅を粘り強く訪問させ「原発誘致によって漁師の生活が楽になる」と説得してまわったり、昆布採りなどの漁の手伝いや畑仕事の手伝いをさせたりした。さらに、漁師を温泉・宴会付きで原発推進地域への視察旅行に連れて行ったり、繁華街にスナックを用意して漁師に無料で飲み食いさせたりしたという。電源開発から原発計画推進を要請された町行政も、「町政懇談会」を開く等して住民の理解獲得に努めた。推進派のこうした攻勢によって、反原発運動は徐々に切り崩されていき、1987年・88年にはついに両地元漁協が原発調査対策委員会設置を決議した。海を制した電源開発は、陸でも建設予定地の買収を着々と進めていった。

上記「大間原発に土地を売らない会」の地権者の一人で、最後まで用地売却を拒み2005年に亡くなった熊谷あさ子さんについて、娘の熊谷厚子さんはこう語る。「157人いた建設予定地の地権者の多くは、大間町議会が原発誘致を決議した1980年代半ば頃は計画に反対していた。漁民も多くは『海を守る』のスローガンで結束し反対していた。しかし漁民には半漁半土木で生計を立てていた者も多く、専業漁業者でも漁獲量の不安定さから高額な漁業補償に惹かれて賛成に回った。地権者も結局はほぼ全員が土地買収に応じ、残ったのは母だけだった。母は町民から様々な嫌がらせを受け、村八分にされた。『漁船のエンジンに砂糖入れるぞ』と脅迫されたり、『あさ子のせいで学校が建たない』と言われたり、ストーカー被害に遭ったり…」。

このような町ぐるみの懐柔策が奏功し、1994年には両地元漁協が電源開発と漁業補償協定を締結して原発建設計画に同意、1995年のフルMOX原子炉建設計画への切り替えを経て、2008年、大間原発の建設工事はスタートした。

4.大間原発の現実

そうまでして着工した大間原発であるが、2011年3月の福島第一原発事故を受けて建設工事は停滞し、工事の総合進捗率は2011年3月20日以来37.6%のままである。原子力規制委員会による新規制基準適合性審査が長期化しており、今年9月に4度目の工事開始時期延期が発表され、今も本格的な建設に着手できない状況が続いている。

また、仮に大間原発が完成し運転し始めたとしても、そもそも「再処理→プルサーマル」は、その危険性や不経済性がつとに指摘されており、そうしたデメリットが、しばしば語られる「資源の有効利用」のメリットを凌駕すると言われている。またプルサーマルについてさらに問題なのは、プルサーマル発電をしたとしても、そこから出た使用済MOX燃料には、現状ではその先にどこも行くところがないという点である。使用済MOX燃料は、プルトニウム濃度が高く既存の六ヶ所再処理工場では技術的に取り扱うことができないため、六ヶ所再処理工場の次に建設される予定の第二再処理工場で処理されることになっている。しかし、六ヶ所再処理工場すら、技術的問題のため25回もの完工延期の末いまだ稼働していない状況で、より技術的に高度な第二再処理工場の稼働など、実現の可能性は全く不透明である。したがって、将来的に新たに中間貯蔵施設を作ったり取扱い可能な海外の再処理工場に処理を委託したりしない限りは、大間原発から出た使用済核燃料は大間原発の敷地に残らざるをえないことになる。通常の原発から出た使用済核燃料を、仮に六ヶ所再処理工場で処理し、仮に大間原発で消費したとしても、最後のゴミは行き場を失い、大間原発に蓄積される運命なのである。したがって、高速増殖炉実用化の見通しもないのに、再処理を続けプルトニウムをこれ以上作るという発想自体が、合理性を持たないのである。

一方で、再処理推進の議論とは別に、すでに貯まってしまったプルトニウムを早期に消費するために大間原発が必要であるとの指摘がある。上記のような危険性や使用済MOX燃料の処分方法等の諸問題があることを前提に、プルトニウムをゴミとして直接処分する方法等の代替案と比較検討される余地はあろうが、少なくとも現在の大間原発建設がそうした議論の上に進められているとは言い難い。

5.消された町内反対世論―現在の大間町

福島第一原発事故前、大間原発の建設現場では約1700人が勤務していた。2010年10月時点での大間町の総人口は約6300人であるから、大間原発建設が地域に与えた雇用創出等の経済効果は極めて大きい。さらに、原発立地により固定資産税、交付金(例えば2018年の電源立地地域対策交付金は約4億5500万円)等による莫大な収入が自治体にも舞い込む。

そのような状況のもと、町政は原発推進派の現職・金澤満春町長が4期目の長期政権を担っている。金澤町長は2004年に無投票で初当選し、2008年、2012年にも無投票のまま再選・3選を決めた。2012年選挙時には「福島の原発事故で大間の工事がストップしたが、安定供給できる電力確保のため、先人が大きな決断をした大間原発を残さないといけない。原子力を推進し、雇用の確保と地域経済の活性化を図りたい」と述べていた。2017年には前記熊谷厚子さんも含む4名が立候補し、実に16年ぶりの選挙戦が戦われたが、金澤候補が4選を果たす結果となった。厚子さんと、同じく反原発を掲げる佐々木秀樹候補の合計得票率は3.0%、厚子さん単独ではたったの0.9%(34票)だった。

2017年の選挙について厚子さんはこう語る。「2012年選挙にも出ろと言われたが断った。2017年には『なんとかせなあかん』との思いで奮起して、ついに立候補した。でも、賛成派の報復が怖くて、大々的に支援を受けることを躊躇してしまった。ポスターも手作りで、公示日まで町民は誰も私が出馬すると知らないような状態。選挙費用は3万円もかからなかった。誰が入れてくれたかわからないが、30票は宝物。でも次の選挙は、もう無理かもしれない。」

現在厚子さんは、母・あさ子さんが守った土地に建てた木造平屋建の「あさこハウス」に住んでいる。電源開発が建てたフェンスに囲まれながら、静かに、しかし忍耐強く、大間原発を監視し続けている。

6.おわりに

このように大間町では、町ぐるみでフルMOX原発の建設が推進され、反対の声は圧殺されている状況である。他方で、熊谷厚子さんらの抵抗や、2014年7月3日には地方自治体である函館市が自ら原告となって国と電源開発を被告に大間原発建設の差止を求める訴訟が提起されるなど、理不尽さに抗う動きも確実に存在している。

私たち電力消費者は、再処理推進・原発延命の国策の影で地方の小さな町が強いられている大きな犠牲から目を背けてはならないし、このための費用(再処理にかかる費用だけで12~14兆円といわれる)は全て電気料金に上乗せされる形で私たちが負担していることを忘れてはならない。日本政府は合理性のない再処理と、核燃料サイクル維持を目的とするプルサーマルに固執することをすみやかにやめ、現実的な核のゴミ・プルトニウム削減策の真摯な検討と推進、あわせてこの国策の犠牲者に対する適切な補償をこそすべきであると、我が事として訴えかける必要がある。

(加部歩人・かべあると)

【六ケ所再処理工場の本格稼働に対する政策提言】

六ケ所再処理工場(青森県)は本格稼働に向けて準備が進められています。プルトニウムの使途が定かでないままに進められる日本の核燃料サイクル政策。新外交イニシアティブ(ND)・日米原子力エネルギープロジェクトは、この問題について、現段階における、より現実的な政策を提言しました。ぜひご覧ください。