【多様で豊かな日米外交をめざして―立憲民主党代表・枝野氏の訪米を担当して】(imidas 12/26)

第14回 2018/12/26

猿田佐世(新外交イニシアティブ代表)

辺野古での基地建設を強行し、原発反対の声には耳を貸さず、憲法改正を推し進める。今の日米外交から伝わってくるのはそんな方向性ばかりだ。このような日米外交を、多様な声の届くものに変えたい、それが私のライフワークである。今年(2018年)は2月に鳩山由紀夫元首相、9月に枝野幸男立憲民主党代表、と大型訪米を二つ担当した。鳩山氏の訪米については3月と4月にこの連載で報告した。今回も2回にわたって枝野氏の訪米についてその意義、内容、成果などをお伝えしたい。

訪米概要と目的

今年9月、枝野代表率いる立憲民主党の訪米団がワシントンを訪問し、私はその企画・同行を担当した。09年当時、鳩山民主党政権が日米関係を大きな理由の一つとして短命に終わった現実をワシントン側から見ていた私としては、この野党第一党党首の訪米は、次なる新たな日米関係への一歩として大きな意味を持っていた。

約1年前に誕生したばかりの立憲民主党。この訪米は、枝野氏にとって結党後初の公式な海外訪問である。政権奪取を目指す立憲民主党にとって、訪米の目的は次の2点であった。

一つ目は、これまで日米外交に深く関わってきたアメリカの「知日派」の人々に新しい党の理念を伝え、良好な人間関係を構築していくこと。

そして二つ目は、これまではあまり日本に関心を持っていなかったとしても、これから立憲民主党の理念を共有し得る人々と新しく関係を構築していくことであった。

これらの目的を達成すべく、多くの知日派・元政府関係者、例えば、ビクター・チャー氏(戦略国際問題研究所〔CSIS〕韓国部長・元国家安全保障会議〔NSC〕アジア部長)やジェームス・ズムワルト氏(笹川平和財団米国会長・元国防次官補代理)といった人々との面談を行った。

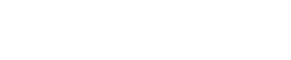

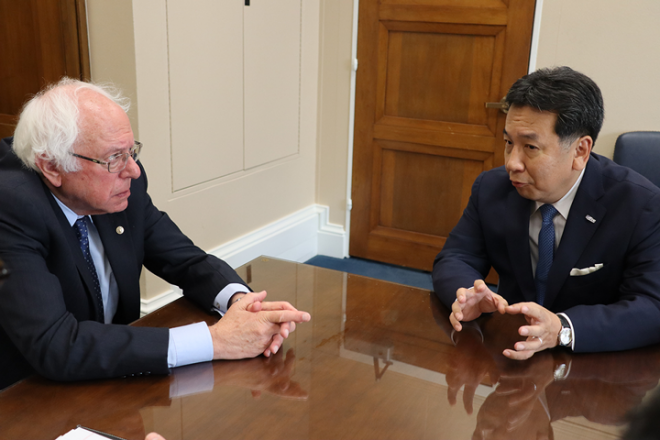

また、訪米企画が立ち上がった当初から最大の目玉と位置付けられていたのは、バーニー・サンダース上院議員との面談であった。サンダース氏以外にも、進歩派と言われる連邦議会議員との面談を複数行った。

更に、立憲民主党の理念を広く伝えるために、大学での講演の機会や専門家会合も設け、ワシントンで日本を研究対象とする多くの人たちとも集中して意見交換を行った。

立憲民主党らしく、LGBTの権利を擁護するNGOや女性の権利を促進するNGO等とも面談の機会を持った。

そして、モリカケ問題を受け、日本の公文書管理制度を改革すべく、国立公文書館の視察を最終日のハイライトとして位置付けた。

サンダース氏を始めとする議員との会談

アメリカ連邦議会では、無党派のサンダース氏の他、共和党議員1人、民主党議員5人の計7人の議員と会談した。

16年の大統領選挙で最終盤まで民主党候補者として支持を集め、全米に旋風を巻き起こしたサンダース氏。同氏との会談において枝野氏は、草の根民主主義について議論し、奨学金制度など国内政策について意見を交わした。

サンダース氏は、「枝野氏は、前回の選挙の時に“日本のサンダース”と言われたんですよ」と聞き、笑顔で「私みたいに髪の毛は薄くないけどね」とジョークで返すなど、会談は和やかな雰囲気の中で行われた。

立憲民主党の支持基盤は比較的年齢が高いという話を聞き、なぜかとの質問もサンダース氏からなされた。アメリカではサンダース氏を含むリベラル派は若者からの強力な支持を誇っている。

他のリベラル派議員との会談では、訪米団側が特に発言をしないうちから、「日米のリベラルな政党・議員で恒常的な関係を築いていきたい」という提言がアメリカ側からなされる場面もあった。

共和党の議員からも、政権与党以外と関係を持つことも重要であるとの話があり、今後の日米議員交流の在り方について訪米団と意見を交換した。4年あるいは8年に一度政権交代のあるアメリカにおいては、野党との交流は当然のことという雰囲気であった。

議員外交の重要性

そもそも私は、「日米外交」の幅を広げるための一つの鍵は、議員外交であると信じている。

政府・外務省や政権与党のみにより行われている現在の外交であるが、日本の野党議員も、特に価値観を共有するアメリカ(アメリカに限らないが)の議員と緊密な連携を取り、協働することができるような人間関係を構築することが、日米外交を豊かなものにすると確信している。

例えば、ドナルド・トランプ政権と安倍晋三政権が何かのテーマについて共同で意見を発表した時に、野党の代表である枝野氏が、アメリカ野党の代表格であるナンシー・ペロシ下院民主党院内総務、あるいはサンダース氏と、直ちに議論を行い、可能であればそれぞれ声明でも発表することができればすばらしい。時には、共同声明を出すということもあり得るだろう。

国境を越えて、具体的政策のオルタナティブを外交の中に提示していく方法である。

私の経験から一つ紹介したい。

18年2月、トランプ氏が小型核の開発を含めた「核体制見直し(NPR)」を発表した際、アメリカの民主党はこのNPRをこぞって批判した。しかし、被爆国であるにもかかわらず、日本の河野太郎外務大臣は直ちにこのNPRに賛意を表明した。

ちょうどこの時、私はワシントンで立憲民主党の別の議員訪米団と、とある民主党のリーダーの補佐官(安全保障担当)と面談しており、彼女はこの河野大臣の姿勢を強く批判した。立憲民主党の議員は、直ちに、自分たちもNPRに懸念を持っていることを述べ、枝野代表の核軍縮政策を支持する旨のメッセージを伝えた。安倍政権のNPRに対する姿勢に疑念を抱いていた同議員事務所には、この問題において日本の中でカウンターパートとなり得るリーダーがいるという印象を持ってもらうことができた。

このやりとりそのものについて、メディアに報じてもらう機会は作りきれなかったが、こういった機会を増やしていくことが重要であろう。日常から電話一本で世界のリベラル政党がつながって各地で声を上げることができれば、現在の外交状況は大きく変わっていくだろう。

今回の枝野氏との会談を設定するにあたって、サンダース氏の事務所からは、サンダース氏は自らがイギリスの労働党党首であるジェレミー・コービン陣営を始め世界各国のリベラル政党とつながっていることや、氏が国際的な進歩派のつながりが重要だと考えているとの説明を受けた。そして、立憲民主党は台湾や韓国の進歩派とはつながっているのかとの質問があった。

ナショナリズムが世界に跋扈(ばっこ)している中、世界のリベラル陣営が連携できる日がくれば、国際情勢は大きく変わっていくだろう。

サンダース氏との会談の最後に、「両リーダーが常に連携し、電話一本で協力し合える関係になればすばらしい」、そんな希望を私からサンダース氏に伝え、今後の協力を求めたところ、それは大変有意義だと返ってきた。

国境を越えた議員連携

一般的には、日本の国会議員が訪米しても、連邦議会議員(日本の国会議員に当たる)と面談を行うことは容易ではない。

また、たとえ面談ができたとしても、1度や2度の訪米で信頼関係を構築するのは困難である。関係を恒常的に維持するのは極めて難しく、更に、共同の行動を目指すとなるとなおさら高度な人間関係の構築が必要となる。

現時点で、与野党問わず、日本にアメリカの議員との信頼関係を個人的に築いている議員が何人いるだろうか。

安倍氏の「トランプ第一主義」の姿勢を私は全く評価しないが、安倍氏が「トランプ氏と仲良くなる」との目標を掲げ、それを実現すべく頻繁に訪米し、また電話会談を行っているのは、方法論としては正しい。

戦後、日本の野党のリーダー的な存在が、自らと価値観を共有するアメリカの政治家と意義のある協力関係を結んだという例を、私は寡聞にして知らない。

しかし、再び日本で政権交代があった場合には、決定的にこの関係が物をいうことになる可能性もある。

これは、今後の大きな課題である。

ワシントンにおけるアジア外交の専門家であるケント・E・カルダー氏(ジョンズ・ホプキンス大学教授)は、アジア各国の外交を長年観察し、日本の国会議員外交を「大型連休やお正月など国会の短い閉会期間中に、遠く太平洋を越えてやって来て、てんてこ舞いで臨む人間味のない日本の外交政策の欠点」(ケント・E・カルダー『ワシントンの中のアジア』中央公論新社、14年)と評している。

実体の伴った日米外交を野党も継続的に行うべきであることは、何度繰り返しても言い過ぎることはない。

こちらの記事は、2018年12月26日に「情報・知識&オピニオン imidas」に掲載されています。